A través de los años, en mi pasar por el intrincado y asombroso universo de la naturaleza, donde se anidan esperanzas de vida y brotes de esperanza, cada instante es nuevo, aun cuando ya se haya estado en un lugar determinado. Cada organismo grande o pequeño, son esenciales.

He decidido ser partícipe de esta plenitud de vida silvestre que he podido observar y palpar a través del tiempo. Es una experiencia única y extraordinaria.

Caminando por ahí, aparecen entre las hojas de las plantas, una serie de caminos, que la gente les dice trillitos. Cada uno de esas marcas tiene un genio creador, es una huella digital para cada una de las especies de organismos que se dedican a comer entre los tejidos internos de las láminas foliares, y conforme avanza, así engorda y crece. Al final esa larva será un adulto impresionante.

Esto se debe a una serie de “gusanos”, que en realidad son larvas de insectos que son fitófagos o folívoros o sea se alimentan de tejido vegetal, entonces vemos una serie de patrones que son específicos a la especie, de haber un catálogo podríamos identificarlos por la marca o por el corte entre el haz y el envés de la lámina foliar. Además del corte característico, se segregan una serie de enzimas que contribuyen a la cicatrización y por eso la huella, en muchos casos, se nota como empieza muy delgada y terminan ensanchándose, esto debido a que el organismo, en un inicio depositado como huevo, para eclosionar como larva la cual va engordando hasta ser adulta, y se retira de la hoja. Las hembras abren un huequito con el ovopositor y dejan ahí el huevo, otras simplemente lo depositan sobre la hoja, al salir la larva perfora la cutícula e inicio su ciclo. Las Larvas pertenecen a avispas, polilas, moscas y abejones.

Así de increíble es el mundo natural, nuestra biodiversidad que debemos respetar y valorar sus innumerables beneficios para la humanidad, desde organismos minúsculos hasta los macro. Todos son eslabones del ciclo de la vida donde participamos absolutamente todos los seres vivos.

No solo se trata de admirarlos, sino de estudiarlos cada día más para comprender lo maravilloso de tan complejas y diversas formas de la vida silvestre. Debemos respetar a cada organismo para poder respetar nuestra propia existencia.

Existen muchas alternativas y estrategias de conservación, convenios, leyes y reglamentos, normas que hay que cumplir para la salvaguarda de cada una de las especies. Todas son importantes, pero solo hay una que está por encima de las demás y es la más crítica, consciente y de mayor responsabilidad para todos los ecosistemas y la vida que ellos encierran, ese organismo es usted, yo y todos los demás.

Biólogo Luis Fernando Hernández Morales ced. 105230409 CB1004

Palabras clave: océano, plaguicidas, preservación de la naturaleza.

“En el mar la vida es más sabrosa”. Así lo proclama la conocida canción del compositor Osvaldo Farrés, afirmación que muchos convalidamos, pero, ¿realmente nuestras acciones son consecuentes con esta premisa? ¿Qué tan conscientes somos en nuestro día a día, no solo de los grandes problemas que atentan contra la estabilidad de los océanos, sino también, de cómo nuestras rutinas y costumbres los afectan? Para responder estas preguntas vamos a enfocarnos en una variable en la que, directa o indirectamente todos estamos implicados: los plaguicidas.

La celebración del Día Mundial de los Océanos, designado por las Naciones Unidas para el 8 de junio de cada año, nos invita a reflexionar en particular sobre las acciones del ser humano que van en detrimento de los océanos, hábitat que representa el 70% de la superficie de la tierra y sustento de la vida en el planeta[1]. Aunado con los desechos sólidos y otras formas de afectación, el uso de los plaguicidas en las actividades cotidianas de los seres humanos, se puede vincular con la contaminación de los océanos.

Al hablar de plaguicidas me refiero aquellas sustancias con acción biocida, es decir, aquellos productos químicos que presentan toxicidad hacia uno o varios organismos (entre otras características) y que se utilizan para erradicar especies que afectan la producción agrícola o pecuaria e incluso se usan en el ámbito doméstico. Sin embargo, la liberación de los plaguicidas al ambiente en las actividades de las personas, es el inicio de una cadena de transporte que también impacta a los océanos y a quienes los habitan.

En una publicación que data del año 1993[2] ya se señalaba que la expectativa de obtener mejores rendimientos productivos con el uso de plaguicidas, lleva a la aplicación de cantidades excesivas de estos productos, con la consecuencia de sustanciales cantidades de plaguicidas llegan a los ríos y por lo tanto, al mar. De acuerdo con un estudio[3] publicado por la Unión Europea en enero del 2021, se indica que el papel percibido en la reducción de la incertidumbre de las cosechas significa que la escala en la que se utilizan los plaguicidas se está expandiendo rápidamente y que tanto los grandes productores como los pequeños agricultores compran plaguicidas. Además este estudio cita resultados de investigaciones que determinan que actualmente se utilizan alrededor de dos millones de toneladas de plaguicidas por año como base global, la mayoría de los cuales son herbicidas (50%), seguidos de insecticidas (30%), fungicidas (18%) y otros tipos como raticidas y nematicidas y afirma que el la mayoría de los casos el desarrollo general y la industrialización de las prácticas agrícolas, es lo que explica la evolución del mercado de los plaguicidas. De acuerdo con la cita de la UNICEF[4], la demanda se está incrementando en muchos países en desarrollo, los cuales en conjunto suman un cuarto del uso global de plaguicidas.

Según una de las publicaciones del grupo activista europeo SurfRider 2020[5], el uso de plaguicidas ha aumentado en un 25% en la última década y tiene un impacto directo en la calidad del agua. Este mismo artículo señala que los plaguicidas están poniendo en riesgo la calidad ambiental de los océanos y la salud en general porque una vez que se asperjan sobre la tierra, las moléculas de agua a través de la lluvia, la escorrentía o los flujos de agua subterránea, actúan como vehículos que recogen y transportan sustancias químicas, desde la tierra, al ciclo del agua y finalmente al océano. Los residuos se transportan a través de corrientes de agua provenientes de la tierra y estos arroyos han sido contaminados por la escorrentía de plaguicidas. Además, genera preocupación la afirmación en este mismo artículo de que la interconectividad del ciclo del agua significa que incluso la contaminación a nivel molecular puede tener un impacto amplificado en el océano.

Comparativamente no hay mucha información sobre la presencia de plaguicidas en el océano, sin embargo, en el año 2012 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó el informe final del proyecto REPCar[6]: “Mejorando el Manejo de Plaguicidas Agrícolas en Colombia, Costa Rica y Nicaragua; Experiencias del Proyecto GEF (Global Environment Found): Reduciendo el Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe”. El proyecto GEF-REPCar se fundamentó en la necesidad de reducir la acelerada degradación de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Suroccidental, señalando el elevado consumo de plaguicidas y otros agroquímicos, ligado a los sistemas intensivos de producción agrícola utilizados, como fuentes de contaminación que amenazan a los ecosistemas estudiados. De este trabajo se desprendieron conclusiones como que la presencia de residuos de plaguicidas en múltiples puntos, a lo largo de la zona costera, evidenció un escurrimiento desde el campo agrícola a los ecosistemas marinos, siendo este resultado una alerta para la toma de acciones.

En Costa Rica ha enfrentado la problemática de la contaminación con plaguicidas en aguas subterráneas del territorio nacional, tal es el caso de la confirmada y conocida presencia de plaguicidas en algunas fuentes de agua en cantones de la Zona del Caribe y Zona Norte del país, entre los años 2009 y 2015 respectivamente. Esta situación se adiciona a las evidencias de que no somos ajenos al aporte global de plaguicidas a los océanos.

Por tanto, la llamada a la protección de los océanos es una alerta más que apela a nuestra consciencia para no vacilar en la toma de acciones de contrapeso. Es verdad que quizá no todos tenemos una investidura suficiente para aspirar a acciones que conlleven impactos directos en esta problemática, pero, como dice la sabiduría popular “una gota de agua en una piedra, hace hueco”. Así que, por muy modestos que sean nuestros aportes, todo cuenta y más aún, si cada vez somos más los que actuamos. En el caso de la contaminación con plaguicidas, al menos, como ciudadanos podemos propiciar las alternativas de producción sin plaguicidas o con uso reducido de estos, tendencia que, por cierto, me da la impresión de que se va poniendo en boga a nivel internacional.

En nuestras familias y localidades debemos fomentar iniciativas como huertos caseros y hábitos de consumo responsables. Por ejemplo, muchas veces somos compradores exigentes en cuanto a la apariencia de las frutas y verduras que consumimos, sin advertir que posiblemente esa perfección que acostumbramos buscar, podría estar asociada al uso excesivo de plaguicidas y otros agroquímicos.

Así mismo, podemos esforzarnos en buscar soluciones más integrales y sostenibles ante los efectos que pueden generarnos los organismos a nuestro alrededor. Debemos usar nuestro raciocinio para lograr una supervivencia con el menor impacto al entorno y a las especies que conviven con nosotros.

Pequeños cambios en nuestra vida cotidiana y en nuestros hábitos de consumo aunado a la expectativa de un efecto multiplicador, pueden inducir a mejoras significativas en cuanto al uso de contaminantes y sus efectos en el ambiente. En particular, si logramos reducir las concentraciones de plaguicidas que desembocan en los océanos, quizá podremos nosotros y las generaciones futuras seguir cantando con regocijo y sin remordimiento alguno: “en el mar la vida es más sabrosa”.

Artículo de opinión

Biól. M.Sc. Licidia María Rojas Rojas

Número de colegiada: 1132

[1] Naciones Unidas. Dia mundial de los Océanos 8 de junio. https://www.un.org/es/observances/oceans-day

[2] Carvhalo F. y R. Hance. 1993. Pesticides in tropical marine environments: Assessing their fate. IAEA Bolletin 2/1993.

[3] Unión Europea. 2021. The use of pesticides in developing countries and their impact on health and the right to food. EP/EXPO/DEVE/FWC/2019-01/LOT3/R/06

[4] UNICEF, 2018. United Nations Children’s Fund (UNICEF), Understanding the Impacts of Pesticides on Children: A discussion paper, 2018.

[5] SurfRider 2020. Fundation Europe. Chemical Pollution of the Ocean: Pesticide Isue. https://surfrider.eu/en/learn/news/chemical-pollution-of-the-ocean-the-pesticide-issue-121131209634.html

[6] PNUMA. 2012. Informe final del Proyecto REPCar, Reduciendo el Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe. UNEP(DEPI)/CAR WG.32/INF 11. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31905/WG.33-INF.11-es.pdf?sequence=2&isAllowed=y

La siembra de plantas, en especial arbustos y árboles, es una alternativa practicada con la intención de recuperar áreas degradadas a causa del actuar antrópico o debido a fenómenos naturales. Existen muchas iniciativas de conservación que enfocan sus esfuerzos en sembrar árboles, lo cual es rescatable. No obstante, merece la pena responder las siguientes interrogantes sobre las especies a cultivar: ¿Son nativas del sitio a recuperar? ¿Proveerá el suelo la nutrición que estas requieren? ¿El relieve y el clima concuerdan con el hábitat en el que naturalmente ocurren? ¿Quién es responsable de asistirles en los primeros años posterior a su siembra?

Independientemente de las respuestas, se conoce que muchas de estas iniciativas terminan sin cumplir con las expectativas esperadas, y en su lugar, dar la oportunidad para que estas áreas se recuperen naturalmente, toma cada vez mayor relevancia. La restauración ecológica se logra al evitar la intervención humana en el área que se desea recuperar, permitiendo que con el tiempo ocurran las 4 fases básicas de sucesión natural: Charral, tacotal, bosque secundario y bosque maduro.

La dinámica y avance de esta sucesión depende en mucho de las características y uso histórico del suelo, la presencia de bosques cercanos, y la influencia de organismos descomponedores/dispersores. Si se quiere entonces, se podría acelerar el proceso a través de la siembra de algunas especies pioneras como Guarumos Cecropia spp, Balsas Ochroma pyramidale, Güitites Acnistus arborescens, Damas Citharexylum donnell-smithii, entre otros, que sirvan de alimento y refugio para murciélagos y aves frugívoras dispersoras de aquellas semillas que germinarán y colonizarán el sitio. Otra opción es colocar ramas, troncos y otros materiales de tal manera que funcionen como sitios de percha y hospedaje para esas especies.

Ciertamente, los objetivos de rescatar un ecosistema pueden ser diversos, pero si tan solo se trata de recuperar la capacidad de producir servicios ecosistémicos como el flujo hídrico, la fijación de carbono, la producción de oxígeno, la conservación de la biodiversidad, el paisajismo y el turismo, es muy probable que esta opción sea más barata en comparación con la siembra de árboles. Puede que, en lugar de la viverización, siembra y mantenimiento, solamente se requiera delimitar/cercar el área de interés y dejar que la naturaleza actúe.

Sea mediante siembra de árboles o sucesión natural, es prioridad recuperar aquellos sitios que comprenden las áreas de protección de los ríos, lagos, lagunas y manantiales; así como aquellos espacios con pendientes superiores a 45°.

Se debe procurar que este 15 de junio, Día Nacional del Árbol, sean más árboles los que se siembran y menos los que mueren.

Por: Harold Blanco Rojas

Carnet 1428

Este 2021 la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema “Reimagina, recrea y restaura” con el fin de crear conciencia sobre el peligro que corren los ecosistemas y la fragilidad en la que se encuentran gracias a la inconciencia humana y el uso desmedido de los recursos naturales, pero más allá de eso, la celebración de esta fecha pretende introducir en la vida cotidiana de los seres humanos acciones concretas que ayuden a “curar” y restaurar estos espacios.

Se podría pensar que los grandes congresos internacionales o las políticas públicas son las únicas herramientas que permitirán que los ecosistemas se salven, sin embargo, haciendo un viaje más introspectivo ¿qué se necesita para proteger a estos espacios? Leyes, reglamentos o acciones coercitivas. Pues más allá de eso, existe un concepto poderoso que depende únicamente de cada individuo y su entorno: un cambio de hábitos.

La ONU señala que estas nuevas generaciones tienen la posibilidad de hacer las paces con la naturaleza por medio de hábitos más acordes con el medio ambiente. Plantar árboles, respetar los bosques urbanos, cambiar la dieta, ser responsable por nuestros residuos, cuidar la vida silvestre, participar en campañas de limpieza de ríos y playas son acciones que parecen tan pequeñas, pero que sin duda les devolverán a los ecosistemas su verdor y su rumbo natural.

Parece un concepto muy sencillo, pero su práctica es todo un reto para la sociedad, todos podrían recargar en las autoridades la obligación de recuperar ecosistemas y ver por televisión o el periódico como poco a poco el mundo se vuelve más gris y lleno de edificios, sin embargo, aún queda tiempo para enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas lo que representa un árbol en un parque o lo necesario que se vuelve evitar el desperdicio de alimentos a través de buenas prácticas, hablar de sostenibilidad ambiental como la única herramienta válida para vivir en armonía entre todos los seres vivos.

Si bien es cierto la pandemia mundial por el COVID-19 ha desviado nuestra mirada de este tema tan importante, también esta situación de emergencia nos ha enseñado que la sociedad es capaz de reinventarse, buscar opciones para superar la crisis, crear nuevas alternativas de supervivencia y precisamente esa capacidad humana debe utilizarse para proteger el tesoro de este mundo: la naturaleza.

El Día Mundial del Medio Ambiente es una fecha que debe obligarnos a cambiar, aunque sea un poco nuestra perspectiva, preguntarse varias veces si “estoy haciendo suficiente”, porque el acto más pequeño podría ser el eslabón de una cadena llena de acciones sólidas que le devuelvan al planeta el respiro que necesita para regenerarse. Es tiempo de dejar de ver hacia arriba y poner la mirada en la tierra, esa que toca nuestros pies, pedirle disculpas por el daño que le hemos hecho y mover las manos para garantizar por algunos siglos más la vida de los ecosistemas y por tanto la del ser humano.

El Día Mundial del Medio Ambiente se designó el 5 de por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la fecha en la que inició en 1972 la Conferencia de Estocolmo, que tuvo como tema central el medio ambiente. Celebración que 49 años después nos sigue resoplando en el oído por ese cambio de hábitos que necesita nuestro planeta, nuestra casa común, la casa de todos los seres vivos.

Entonces ¿Qué cambio vamos a hacer diferente a partir de hoy?

El Colegio de Biólogos de Costa Rica invita a los agremiados y a las agremiadas a escribir artículos de opinión, solo se debe cumplir con los siguientes pasos.

Línea base para la redacción de artículos de opinión para el espacio del Colegio de Biólogos de Costa Rica.

Consejo Editorial: Anny Chaves, presidenta del CBCR, Alejandro Méndez, vocal 1 CBCR, Raquel León, periodista y comunicadora.

- El artículo debe tener al menos 500 caracteres, pero menos de 5000 caracteres

- Los temas de los artículos deberán enfocarse en temas relacionados con las ciencias biológicas

- Los artículos serán publicados todos los domingos en el sitio web del Colegio de Biólogos y replicados en las redes sociales de la institución

- El artículo será revisado y editado en temas de estilo, más no de fondo. Se respetará la autoría de los escritores.

- El articulo debe incluir al final el nombre del colegiado y número de carné

- Sí se recibe más de un artículo sobre el mismo tema se publicará según el orden de recepción.

- Los artículos serán enviados con carácter participativos no a fin de recibir ningún tipo de pago por parte del CBCR

- Los artículos de opinión responden a un criterio personal de cada individuo, sin embargo, no se publicarán aquellos que atenten contra la dignidad de las personas.

- Los artículos deben enviarse al correo comunicaciones@colegiobiologos.com

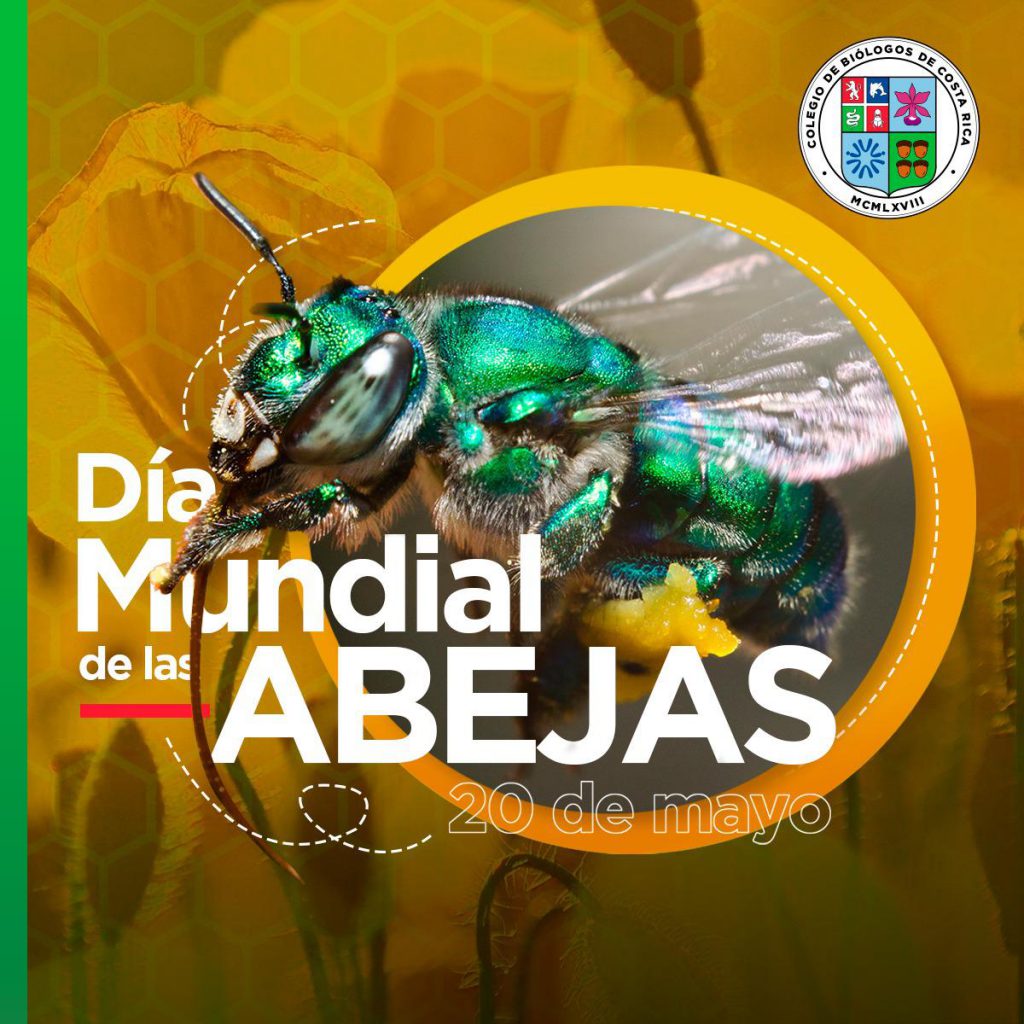

Por: Marcela Sánchez-Ocampo

Comencemos por mencionar lo que ya todos sabemos: las abejas son insectos que pueden ser tanto sociales como solitarias, son los polinizadores más importantes debido al volumen de polen que mueven diariamente, y fueron declaradas como el animal más importante del mundo. Esto es lo que escuchamos y leemos en todos los artículos que hablan sobre abejas, y encontraremos siempre la foto de una abeja Apis mellifera en una flor o con el panal, así como mucho contenido que nos dice lo importante que es la miel y la polinización. Pero, realmente ¿Qué sabemos de las abejas?

Cuando hablamos de abejas debemos recordar que en el mundo hay más de 20 mil especies, y solo en Costa Rica se estima que pueden haber más de 800, lo que por consiguiente nos da una gran diversidad de formas, tamaños y comportamientos.

Las poblaciones silvestres de abejas se han visto afectadas de forma significativa en las últimas décadas debido principalmente a la pérdida del hábitat, sin embargo, incluso esta afirmación corresponde solamente a un grupo particular: la abejas sin aguijón, del resto del grupo se desconoce el estado real de las poblaciones silvestres, pues al menos en Costa Rica, no existen sistemas de biomonitoreo sostenidos en el tiempo que nos permita saber con certeza si una especie presenta o no poblaciones en peligro, pues la mira siempre está puesta en las especies de producción melífera, las cuales son solamente especies de 15 de abejas sin aguijón y la Apis mellifera,la cual es una especie de origen europeo que se ha extendido por todo el mundo por la producción de miel, para el resto de especies no hay estudios poblacionales precisos.

Para ampliar lo anterior, tenemos que considerar dos frentes importantes: uno es la ecología de polinización, y otro es la biología del grupo de las abejas. El primero es fácil de mencionar, pero a la hora de verdaderamente caracterizarlo topamos con uno de los vacíos locales más grandes, y es que no conocemos el estado de los sistemas de comunicación genética vegetal. Las abejas transportan toneladas de polen diario, y es importante señalar que lo hacen para alimentarse de él y del néctar de las flores, por lo que la mayoría de los granos de polen que produce una planta asociada a las abejas será depredado, y solo algunos de los granos llegarán a otras flores.

Para complicar un poco más el panorama algunas plantas no son hermafroditas, sino sexuadas, y no necesariamente las flores masculinas y femeninas madurarán al mismo tiempo, esto hace que esas especies dependan por completo de los polinizadores para poder reproducirse; y si a esto le sumamos la distancia entre una planta y otra, entonces tendremos que considerar que así como en algunas especies vegetales el grano de polen tiene un longevidad de meses, algunas otras pueden reducir este tiempo a semanas o días, incluso menos, y es justo en este punto donde viene la importancia de las poblaciones silvestres de abejas, pues es gracias a ellas que la reproducción vegetal tiene éxito.

El segundo frente que tenemos que considerar, es la biología de las especies de abejas, la información se limita a menos de 30 especies de las que existen estudios especializados suficientes para afirmar que se conoce a la perfección su biología, lo que resalta la importancia de apoyar a los investigadores y entidades dedicadas a la investigación científica, y no solamente a las actividades de producción per se.

En cuanto a esto último, si bien los apiarios y meliponarios, sin duda alguna, mejoran la salud del ecosistema en el que se establecen, es importante anotar que estas prácticas provocan una grave afectación, derivada de la extracción sin control de poblaciones silvestres de abejas. Todavía en el caso de las Apis, las poblaciones son muy abundantes y son una especie muy resistente por una taza alta de reproducción, por lo que reubicar enjambres en meliponarios de forma constante en realidad no ha causado más que beneficios. Sin embargo, no todos los grupos son así.

En el caso de las poblaciones silvestres de abejas sin aguijón, existen dos aspectos que deben tomarse en cuenta, el primero es que el volumen de miel que producen es mucho menor que el de una colmena de Apis, por lo que para producciones abundantes y económicamente viables se requiere una elevada cantidad de colmenas; y el segundo, es que el rango de vuelo de una Apis es de hasta 7km, mientras que las abejas sin aguijón vuelan de radios menores a 1km. Actualmente, son 15 especies o menos las que son extraídas de la naturaleza para ser llevadas a los meliponarios, los cuales, si bien son una actividad beneficiosa para el ambiente, es importante considerar que las poblaciones extraídas de un ecosistema natural restan fuerza a las redes de polinización de ese punto geográfico en particular.

Existen otras amenazas más graves para la conservación de las abejas silvestres, y una de ellas es la pérdida de cobertura boscosa. Se han reportado muchas asociaciones entre las abejas sociales y algunas especies particulares de árboles, tanto para anidación como para extración de resinas, lo que las hace muy vulnerables a los cambios de uso de suelo, a la urbanización, y a la corta ilegal de árboles

Así mismo, el desconocimiento popular, también juega en contra de las abejas solitarias, y algunas abejas sociales, pues debido a que comercialmente y en el prensa, la población solamente conoce bien la apariencia de las Apis, y las Mariolas, otras especies con formas y comportamientos diferentes son generalmente erradicadas de los jardines, debido a la desinformación, lo que hace que las zonas urbanas sean los ecosistemas más dañados y vulnerables, convirtiéndose en algunos aspectos en una barrera para la comunicación genética entre parches de bosques, y zonas boscosas de la periferia.

Finalmente, es importante también mencionar a los agroquímicos como una de las afectaciones más directas para especies como los abejorros y abejas solitarias, pues estas especies anidan en cavidades en la tierra, o en espacios dentro de ramas secas caídas, lo que las hace vulnerables a estas actividades.

En conclusión, nuestras actividades presentan muchos aspectos que pueden jugar tanto a favor como en contra de la conservación de las abejas, pero conocemos pocas formas de jugar efectivamente a favor de lo mismo, debido a esto, es necesario crear una conciencia a través de la información y promover su conocimiento.

22 de marzo Día Mundial del agua

Las Naciones Unidas declaró en 1993 el 22 de marzo como el día Mundial del Agua con el objeto de promover la importancia del agua dulce en el planeta, se rinde homenaje a ese recurso y se hace conciencia sobre los 2 200 millones de personas que carecen de acceso al agua potable.

Cada año en esta fecha, las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas integran esfuerzos para presentar el informe mundial del agua, destacando un tema diferente para dar énfasis a una de las muchas aristas que la problemática del recurso hídrico tiene para los habitantes de la Tierra.

Para este año, el informe es sobre el valor del agua, en el cual se busca identificar los diferentes valores que las personas dan al agua, ya sea cultural, económico, social o ambiental, se trata de visualizar la importancia del agua en nuestras vidas y el significado que tiene.

La forma en que se valora el agua determina la forma en que se gestiona y se reparte. El agua vale mucho más que el precio que se paga por ella. El agua tiene un valor incalculable y sumamente complejo en el hogar, en la cultura, para la salud, la educación y la economía, así como también para la integridad de nuestro entorno natural.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) es garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos. Este objetivo tiene relación con todos los demás ODS. Durante este año de pandemia, la importancia del agua y el acceso a ella ha sido fundamental para superar el reto que ha significado esta crisis.

Importante reflexionar sobre la importancia que tiene el agua desde cinco perspectivas:

- Valorar las fuentes de agua: recursos hídricos naturales y ecosistemas

- Valorar las infraestructuras hidráulicas: almacenamiento, tratamiento y suministro

- Valorar los servicios relacionados con el agua: agua potable, saneamiento y servicios de salud

- Valorar el agua como insumo para la producción y la actividad socioeconómica: alimentación y agricultura, energía e industria, empresas y empleo

- Valorar los aspectos socioculturales del agua: cualidades recreativas, culturales y espirituales

Si no se comprende el valor real y multidimensional del agua, no es posible preservar este recurso crítico en beneficio de todos.

Referencia: UN Water-Día Mundial del Agua 2021-Valoremos el Agua.

Anny Chaves

Presidenta Colegio de Biólogos de Costa Rica